|

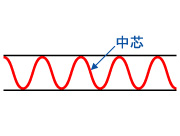

中芯(なかしん) |

ダンボール板を横から見たとき、上下の平らな板に挟まれたナミナミした模様の部分のことを中芯(なかしん)といいます。 ダンボール特有の特性を持たせるための重要なパーツです。

何も指定しない場合は通常芯と呼ばれる中芯が選択されます。

160g、180g、180g強化芯、200g強化芯

|

|

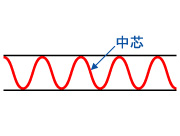

中芯(なかしん) |

ダンボール板を横から見たとき、上下の平らな板に挟まれたナミナミした模様の部分のことを中芯(なかしん)といいます。 ダンボール特有の特性を持たせるための重要なパーツです。

何も指定しない場合は通常芯と呼ばれる中芯が選択されます。

160g、180g、180g強化芯、200g強化芯

|

| 2面継ぎ(にめんつぎ) |

|

サイズが大きな箱を作るときに、設備の最大寸法を越えてしまうことが稀にあります。 そのような時、通常は1枚のダンボールの板から作られている箱を2つのパーツに分けて途中まで作り、 最後に繋ぎ合わせて箱にする加工方法のことを2面継ぎと呼んでいます。 「2枚継ぎ」や「2枚はぎ」、「2ピース」とも呼ばれることがあります。 2面継ぎでの加工はみかん箱タイプの形で多く見られますが、

みかん箱タイプは外装箱としての用途を前提としているため、加工する設備もそれ相応に大きなものまで対応できるようになっているため、

対して抜型を使って作るタイプの2面継ぎは「え?このサイズでも?」と思う程度のサイズでも2面継ぎになることがあります。 さて、みかん箱タイプでは長さ面の横に糊代が来ますので、2面継ぎのパーツを作るには

2面継ぎの場合、その接合は一般的には平線止めにて行われます。 段ボール糊は時間をかけて浸透しながら固まる性質があるのですが、

そのため2面継ぎでの接合では止めた瞬間ガッチリと固定される平線止めで加工されるのです。 ただしこの平線止めも、タダでさえ段ボール糊での1面加工に比べて時間と手間がかかる加工ですが、

そのため段ボール工場によっては2面継ぎの加工はしないところも多いのですが、

ちなみにこのブログの大きな箱は、2面継ぎでも追いつかない、更に大きな箱です。

そのため更にパーツを分けて4面継ぎとなっています。 その場合、長さ面はただ罫線を入れるだけの加工にして2パーツ作り、

|

| 糊代(のりしろ) |

|

みかん箱タイプなどJISの形状番号で02が頭につくタイプの形で、文字通り糊を付けて反対側の面に接着させるための部位を糊代と呼んでいます。 「継ぎしろ」とも言います。

|

|

N式箱(えぬしきばこ) |

|

組み立て式の箱で、額縁と呼ぶ折り返しの面で立ち上がりの面を作り出し、横の面を挟み込んで箱の形にするタイプをN式箱と呼んでいます。

|

|

N式サイド差込式(えぬしきさいどさしこみしき) |

N式箱の中で、巾に当る面の2箇所が額縁状になり、フタの両サイドの出っ張りをその額縁に差し込んで封をする形を N式箱の中で、巾に当る面の2箇所が額縁状になり、フタの両サイドの出っ張りをその額縁に差し込んで封をする形を

弊社ではN式サイド差込式と呼んでいます。 ある程度の数量では抜型を初回に作って、それを使って加工するタイプになります。

|

|

N式上差込式(えぬしきうえさしこみしき) |

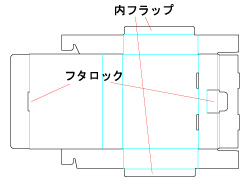

N式箱の中で、段ボールを折り返して額縁状にする面が手前の1面のみで、フタをその額縁と内フラップの間に差し込んで封をする形を、弊社ではN式上差込式と呼んでいます。 N式箱の中で、段ボールを折り返して額縁状にする面が手前の1面のみで、フタをその額縁と内フラップの間に差し込んで封をする形を、弊社ではN式上差込式と呼んでいます。基本的にN式上差込式は抜型を使って加工するタイプになります。

|

| 抜型(ぬきがた) |

|

ベニヤ板に刃物を埋め込んだもので、ダンボールを打ち抜く打抜機で使います。 抜型を使うことで、差込式のフタや変形したフタの加工や、アールをつけたり、 角の部分を変形させたり、ロック機構や指穴加工など、あらゆる形状を作ることが出来ます。 現在、みかん箱タイプの箱形状以外では抜型を使った加工が圧倒的に多いです。

罫線刃は、段ボールを箱や緩衝材として組み立てる時に折る部分の線です。

|

|

オーバーフラップ(おーばーふらっぷ) |

|

JISで定められた段ボール箱の形式(JIS Z 1507)では0203というタイプになるもので、 みかん箱タイプ(A式)(0201)の外蓋の部分の長さが長く、フタをすると完全に重なる長さの箱形式、もしくはそのフタの部分の部分的な呼び方です。 フタ(フラップ)が大きく伸びているイメージからオーバーフラップという俗称で呼んでいます。

|

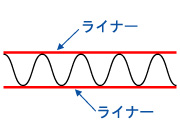

| ライナー(らいなー) |

ダンボール板のナミナミした模様の部分をサンドイッチのパンの部分のように挟んでいる、表裏の平らな紙の部分をライナーと呼んでいます。

Dライナーは100%古紙から出来ていて、Kは殆どバージンパルプから、Cはその中間くらい。

|

|

ロット(ろっと) |

|

ダンボールをオーダーメイドで手配する時に、よく「ロット」という言葉が出てきますが、 ずばり単純に「数量」のことです。 ただしロットは一度に作る数量を意味する言葉として、区別して使っています。

|