ダンボール箱の世界ではフラップは箱のフタの部分をさします。

ホームページの中では極力一般的な日本語に直して説明していますので、フタ・蓋と記述してありますが、

段ボール業界内ではその部分をフラップと呼んでいます。

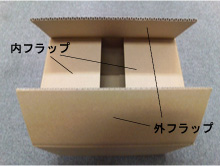

特に多く使う場面は、外フラップと内フラップという呼び方です。

みかん箱タイプの箱形式では、組み立ててフラップを閉めるとき、最初に折り込む小さいフタの部分を内フラップ、

最後に締めてつけ合わさるフタの部分を外フラップと呼んで区別しています。

「外フラップに注意書きを印刷してかつ、内フラップにはその内容物の確認内容を印刷します」とかいった感じで使います。

みかん箱タイプではフラップの長さは常に一定になりますので、形としての種類は無いのですが、

その長さを変えることでフラップに機能性をもたせることがあります。

例えば外フラップが完全に重なり合うようにフラップの長さを伸ばした、

オーバーフラップと呼ぶタイプにして作ることがあります。

また逆にフラップをあえて短くすることで、封をした後、箱の上側の真ん中に穴が開くように作り、

特に青果物などではその穴を利用して空気を出し入れさせたりします。

八百屋さんなどで並んだダンボール箱を見ると、たまにこのようにフラップが短いものを目にするかもしれませんが、

材料代をケチって作ったのでも、不良品でもなく、この空気の出入りを利用する梱包とするためのフラップなのです。

一方、抜型を使って作るようなタイプの箱ではフラップの種類は使われ方次第で、ある意味どんな形にでも出来てしまうので、

とても多くの種類やパターンがあります。

よく見るのは差込式タイプのフラップです。

ちなみにこの時に内側に入って隠れるフラップも内フラップと呼びます。

片方の外フラップが無いパターンとなるわけです。

抜型を使って作るタイプでの内フラップは、フタとしての機能以外に工夫して使うことが良くあり、

またそれによってフラップに多くの機能をもたせることが出来ます。

例えば内フラップを長くして、途中から下に折り曲げて中身を仕切る仕切り板と兼用するような使い方です。

またN式タイプの箱では内フラップを利用してそこにメモリーなどの小物を固定する緩衝材として使われることもあります。

あまり欲張ってフラップに機能性を持たせようとすると、フラップの長さが極端に長くなり、梱包するサイズに対して

使う紙面積をいたずらに増やしてしまい、コスト高になってしまいますので、それに注意しながら設計します。

みかん箱タイプに似た形で、本来の外フラップと内フラップの組み立て順を逆にして、小さいフラップが外から大きいフラプに差し込まれることで

再封性をもたせたタイプもあります。

このタイプですとフラップの長さは伸ばさずに、全体的にその梱包内容に対して使う紙面積も押さえながら機能性をもたせることが出来ます。

|