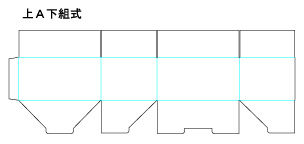

JISで定められた段ボール箱の形式(JIS Z 1507)では0216というタイプになるもので、

上フラップはみかん箱タイプ(A式)と同じで4つのフラップの長さが同じ長さで直線加工されており、下フラップは上差込下組式と同じ4つのフラップを組み上げてロックさせるつくりの形を上A下組式と呼んでいます。

あまり、出ないです。。。

上A下組式は、ちょっと中途半端な形だからだと思います。

ですので、この上A下組式の呼び方はかなり会社によって違うはずです。

「箱の上側はみかん箱タイプのヤツで、下側は組み上げてロックさせるヤツ」と言った方が通じるかもしれません。

上A下組式の底側は組み上げてロックされる形なので、テープ等の副資材を必要としないものですが、

上側はみかん箱タイプと同じですので、テープや鋲などを使って封をする必要があり、再封性に劣ります。

上A下組式は、再封性は必要無いワンウェイの梱包で、梱包時の手間と材料コストを両方バランスを取って下げるために使われることが多いです。

底面は組み上げることでワンタッチで組み立てられますが、品物を入れると底面がロックされますので、

組み上げる以外の作業が要らず、上A下組式の底面の組み立てではテープなども不要です。

品物の梱包作業を効率よく行う場合、まず底面を作り組み立てる作業を連続して行い、空箱を沢山作って積上げておき、

中に入る製品が出来上がると、連続して梱包していくという作業を行うことが、中身の製品メーカーで行われることがあります。

そのような場合、上A下組式の底面は組み立ての手間とコストを下げられます。

ちなみに上A下組式の下フラップは「アメリカンロック」とか「インターロック」とか「地獄底」と呼ばれることもあります。

一方、上A下組式の上側のフタは、4つのフラップを同じ長さにすることで、段ボールの素材コストを落とせるため、箱のコストダウンに貢献します。

テープなどで封をする梱包手間は発生しますが、差し込むタイプのフタにするほど再封性を求めないのであれば、段ボール自体のコストを落とすことで

バランスを取って選択されます。

ただし上A下組式の底面は組み上げ式ですので、その時点で、どうせ専用の抜型を作る必要があり、それならついでに上側のフラップも組み上げ式にしてしまっても抜型コストはさほど大差が出ないため、差込式にしてしまうしまうのが一般的です。

またコスト優先の場合は、底面もみかん箱タイプのフラップにして、抜型自体を作らなくして、必要な素材の面積も削るのが一般的です。

あえて上A下組式として作るのは、例えば上差込下組式で流れていたロットが、増産されるようになり、大量ロットになった時、

(数百個程度だったロットが数千から万近くになったとき)

梱包のコストダウンが必要になり、梱包作業現場に上のテープを自動的に貼れる設備などをお客様が導入した時などは

この形に変更されたりします。

ちなみにみかん箱タイプのJISでの番号は0201、この上A式下組式は0216、両方とも最初の2桁が02ですが、

02は6つに分けられた形式のうちの溝きり形というタイプで、糊代が1箇所で箱の胴部分を筒状に貼り合せるタイプになります。

みかん箱タイプのフタ部分の形が変わっただけという見方になるのです。

|