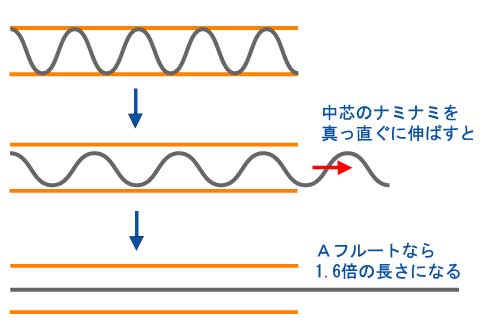

ライナーの長さに対して使う中芯の長さが何倍になるかの比率を段繰率といいます。

段ボール板はナミナミした模様の中芯と呼ばれる部分と、それをサンドイッチのパンの部分のように挟んでいるライナーと呼ばれる部分があります。

中芯はナミナミしている分、ライナーよりも長い紙が必要になります。

どの程度長く必要になるかは、板にした時のナミナミ模様の高さと折り返す回数によって変わり、そのライナーの長さに対して必要になる中芯の長さの比率が段繰率です。

段繰率はフルートの種類でそれぞれ下記のように決められています。

各フルート:段繰率

Aフルート:約1.6

Bフルート:約1.4

Cフルート:約1.5

Eフルート:約1.2

但しEフルートは規格で定められておらず、メーカーが任意で設定しており、上の段繰率はあくまでも弊社実測値になります。

段繰率自体が変更される可能性もありますので、あくまでも参考にしてください。

F・Gフルートも同様で段繰率はメーカー次第になります。

例えばAフルートでは段繰率が1.6ですので、Aフルートを1m作るには、1mのライナーと1.6mの中芯が必要になるといった具合です。

これらの段繰率が判ると、意外なところで利用できます。

ライナーや中芯は重さで規定されていますが、段繰率によって中芯の面積が判るので、手にしたダンボールの重さから

その段ボールのライナーや中芯の種類を推定できるのです。

手にしたサンプルのフルートはその厚みを見れば推測できますので(Aフルートは5mmなど)、あとはライナーと中芯になります。

中芯も触ってみれば凡そ普通の中芯なのか、強化された(重い)中芯なのかがある程度、推測できます。

仮に普通の中芯のようであれば、120g/�u程度と見て、それに段繰率を掛けて、さらにそのサンプルの面積を掛ければサンプルで使われている

中芯の重さが計算できます。

サンプル全体の重さから中芯の重さを引けば、残りは表裏のライナーの重さですから、そこからライナーの種類を推測できるといった感じです。

ライナーや中芯の重さ自体は、その時代のメーカーの作り方で少しずつ変わってきますので、段繰率による材質判定をする前に、事前にメーカーに使っている紙の重さはリストとして貰っておく必要はあります。

ちなみに段繰率なんて言葉はこの世界だけのものなので、知っているとちょっと自慢かもです。

|