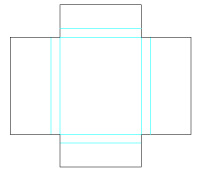

JISで定められた段ボール箱の形式(JIS Z 1507)では0401というタイプになるもので、

底面が固定されていて、各辺を立ち上げ包み込むように梱包する形をヤッコ型と呼んでいます。

折り紙の「やっこ」の形に似ています。

ヤッコ型は主に長さ・幅に対して高さが低いもの(平べったい形)の梱包に使われる箱の形状です。

風呂敷のダンボールバージョンと言うとイメージが沸きやすいかもしれません。

何も制約が無い箱では普通、みかん箱タイプの形をまず考えますが、

みかん箱タイプは「高さ」の部分で各面が繋がっている1ピース構造になっています。

そのため高さが他の長さと巾の寸法に対して極端に小さいと、繋がっている長さが極端に小さくなり、

組立をするときに高さの部分が千切れてしまったり、また生産する上でもその部分が破損してしまい生産できなかったりします。

長さや巾の寸法との兼ね合いもありますが、凡そ5cm近くになると、みかん箱タイプを諦めてヤッコ型タイプにすることが多いです。

ヤッコ型はそのような形状ため、主に本やカタログ等の少量の書籍や、CDなどの薄いものに向いている箱の形状です。

ただしヤッコ型タイプは直線加工のみで作りますので、欠点がいくつかあります。

まずヤッコ型の天面はみかん箱タイプと同様、フラップの突合せになりますので、その真ん中をテープなどで封をしてあげる必要があり、段ボール以外の副資材が必要になります。

また開封時にそのテープをカッターなどで裂く場合、ヤッコ型に入った中身を傷つける恐れもあります。

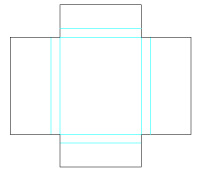

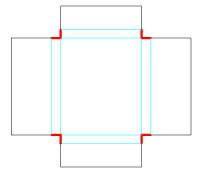

もう1点のヤッコ型の欠点は、箱の四隅に隙間が出来てしまう点です。

図を見ていただくと判りますが、ヤッコ型の赤い線の部分の辺は、単純に段ボールが突き合わさっているだけです。

天面はテープで封をしますが、この箱になったヤッコ型の四隅をわざわざ4箇所封をすることはとても梱包作業の作業量が増えてしまいますので、

大抵そのままで出荷となります。

したがってその隙間から何かが出たり入ったりしてしまう恐れがあるような梱包や、四隅の緩衝性を優先させるような梱包ではヤッコ型を使えません。

このヤッコ型は抜型を使った打ち抜き加工が一般的になる前は、よく使われ、平べったいものの梱包ではこれしかないほどでしたが、

現在は抜型を使うことでヤッコ型を避けてN式箱としてしまうことが多く、以前ほど良く見られなくなりました。

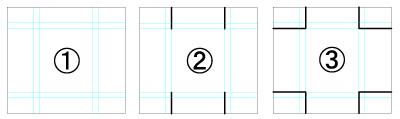

ヤッコ型を生産するには縦横の罫線を入れてから、縦方向の切り込みを入れ、次に横方向の切り込みを入れます。

(最初に横方向の罫線のみを入れ、縦方向の切り込みと縦方向の罫線は同時に機械で入れるときもあります)

最初の縦方向の切り込み加工はロータリー状の機械に自動的に送り込むなど、ある程度機械化されて加工できますが、

次に横方向をという時は、1枚ずつ大きな刃物に入れて人間が2箇所ずつ切り落とすという加工になるため、

ヤッコ型はとても生産コストがかかってしまいます。

かと言って小ロットでは抜型を作ると返ってトータルコストがかかってしまい、ある程度の数量(サイズや条件によりますが100個程度)までは

ヤッコ型を使い、それ以上になるようであればその時点でN式箱に変更するパターンが多いです。

また近年は極小ロット用の抜型を使わないカット機も普及してきているため、1枚からヤッコ型でなくN式箱にしてしまうパターンも増えてきました。

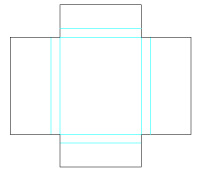

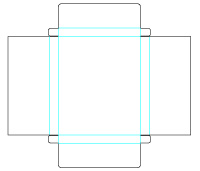

また抜型や極小ロット用のカット機を使っても、あえてヤッコ型の形にこだわって作る必要がある場合は、

図のように4隅に出来る隙間を埋める内フラップを付けて対応する場合もあります。

その場合、直線加工だけである必要がありませんので、ついでの加工で内フラップにアールをつけて、組み立て易いヤッコ型にしてあげることが多いです。

|